Et si un simple tatouage temporaire pouvait vous alerter en une seconde qu’une drogue a été versée dans votre verre ? C’est la promesse d’un dispositif mis au point par des chercheurs de la Sungkyunkwan University, en Corée du Sud pour détecter la présence de GHB, surnommée « drogue du violeur ». Une invention à première vue révolutionnaire… mais dont l’efficacité réelle soulève de nombreuses questions.

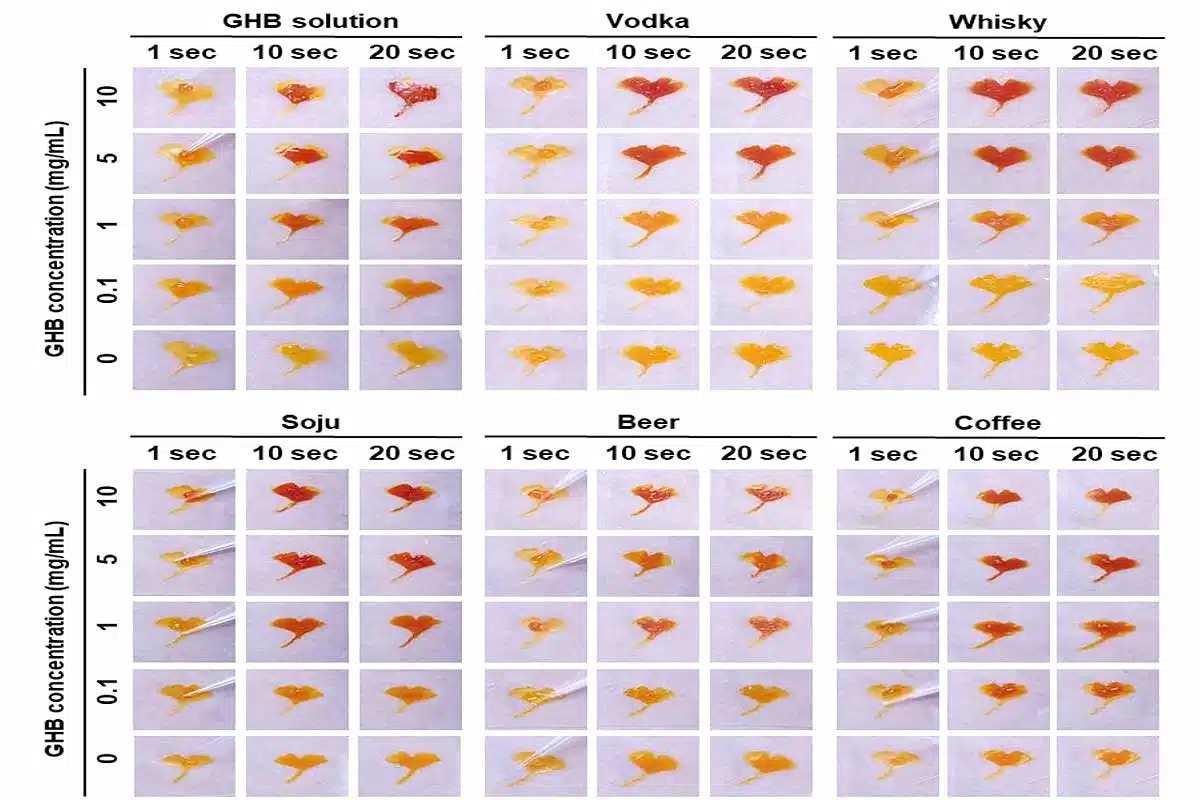

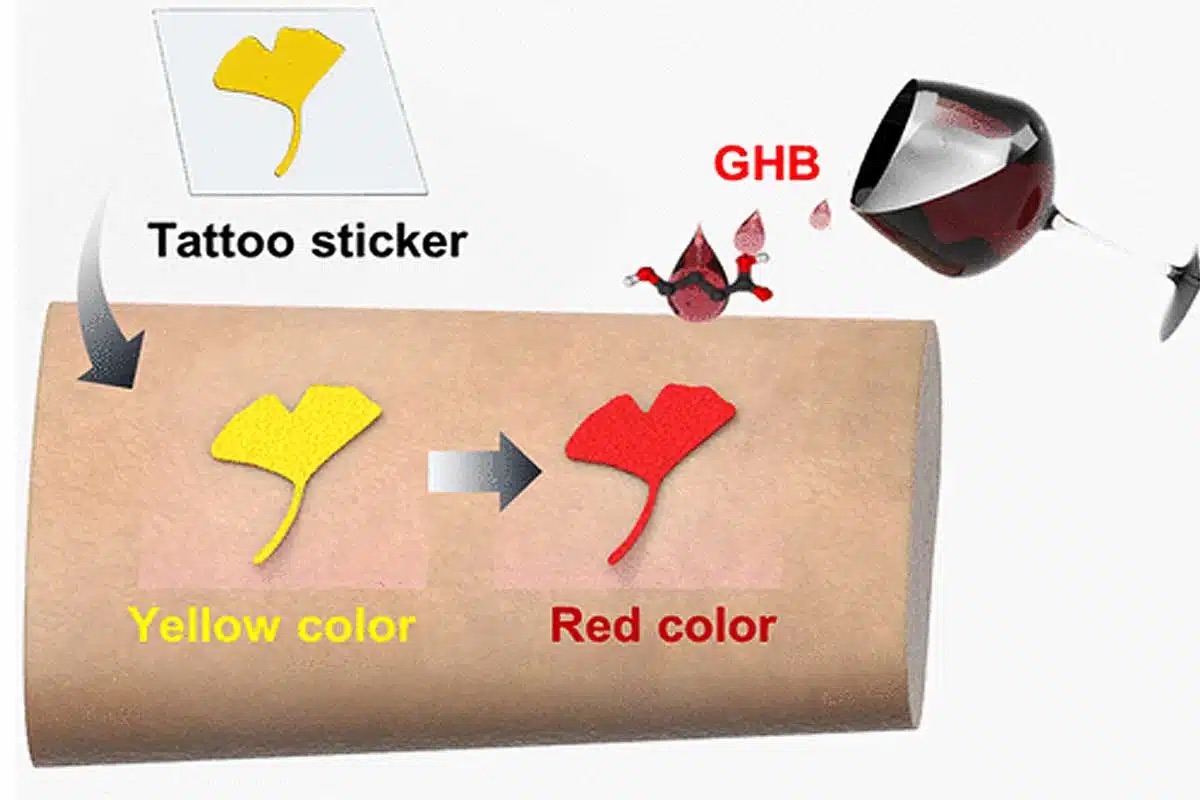

Développé par l’équipe du professeur Kyong-Cheol Ko, le dispositif prend la forme d’un tatouage autocollant composé d’un gel d’agarose et d’un réactif chimique, le BHEI. En contact avec une goutte de boisson contenant du GHB, ce dernier passe du jaune au rouge… en moins d’une seconde. Discret, simple d’utilisation, bon marché, résistant à l’eau et lisible pendant 30 jours, ce patch pourrait être utilisé en soirée, en festival ou dans tout lieu festif pour alerter d’un danger potentiel.

Besoin d'une

agence créative ?

- Stratégie / Campagne 360°

- Accompagnement social media

- Activation virale

- Visibilité garantie

Un autocollant technologique qui change de couleur au contact du GHB

Avec un seuil de détection ultra faible (0,01 µg/mL) et une compatibilité annoncée avec tous types de boissons, il semble surclasser les dispositifs existants comme les bandelettes ou vernis anti-drogues.

Une efficacité technique reconnue, mais un usage limité dans la réalité

Sur le plan scientifique, la technologie est impressionnante. Mais sur le terrain, son utilité réelle s’avère plus nuancée. En France, le GHB ne représente qu’une minorité des cas de soumission chimique – moins de 5% selon l’ANSM. Les substances les plus fréquemment utilisées sont en réalité des médicaments sédatifs (benzodiazépines, antihistaminiques, etc.), souvent indétectables par ce genre de dispositif.

Pour Pascal Kintz, expert en médecine légale, ce tatouage reste donc un outil partiel : il ne détecte qu’une seule molécule, et serait inopérant face aux dizaines d’autres produits utilisés dans les agressions. À ce jour, aucun dispositif ne permet une couverture exhaustive, et même en cas de résultat positif, la preuve légale ne tient pas en justice. Seul un prélèvement sanguin ou urinaire effectué rapidement peut servir dans une procédure pénale.

Un risque de fausse sécurité et des idées reçues tenaces

Pour les spécialistes, le danger d’un tel dispositif est aussi symbolique : faire croire à une protection absolue. Leila Chaouachi, fondatrice du CRAFS, insiste sur l’importance d’éviter les messages biaisés. Car si le GHB cristallise les peurs, il reste une substance parmi d’autres, et la majorité des cas de soumission chimique ont lieu dans un cadre privé, avec des personnes connues de la victime.

Le scénario de l’inconnu qui drogue une femme dans un bar reste minoritaire. Le vrai danger réside dans les situations de confiance : un partenaire, un ami, une connaissance… Ce qui rend la vigilance collective et l’écoute des signaux faibles d’autant plus cruciaux.

Une innovation utile, à condition de rester lucide

Le tatouage détecteur de GHB n’est donc pas inutile. Il a le mérite d’exister, de fonctionner, d’être accessible, et pourrait contribuer à éviter certains drames dans des contextes ciblés. Mais il ne remplace ni la vigilance, ni la prévention, ni les actions structurelles de lutte contre les violences sexuelles.

Des dispositifs complémentaires comme les safe zones, le personnel formé, ou encore les protections de verre restent les outils les plus fiables pour limiter les risques en soirée. Et en cas de doute, la meilleure réaction reste toujours la même : mettre la personne en sécurité, l’accompagner aux urgences, et lancer une prise en charge médicale rapide.

En parlant d’autres dispositifs existants, ne manquez pas de (re)découvrir My Cup Condom : un préservatif pour verre qui permet de se protéger du GHB mis dans les boissons.